初始压降VS终阻力:衡量初效过滤器全生命周期能耗的关键指标

在初效过滤器的选型与技术评估中,我们常常会接触到两个核心参数:初始压降 与 终阻力。大多数用户的目光往往只停留在前者,认为选择一个初始压降最低的产品就是最节能的方案。然而,这其实是一个常见的认知误区。事实上,真正决定一台风机一生“电费单”的,是这两个数值共同勾勒出的那条“阻力曲线”以及其下方所覆盖的面积。

今天,我们将深入剖析这对关键指标,揭示它们如何共同作用,成为衡量初效过滤器全生命周期能耗与综合成本的真实标尺。

一、概念解析:初阻力与终阻力的物理意义

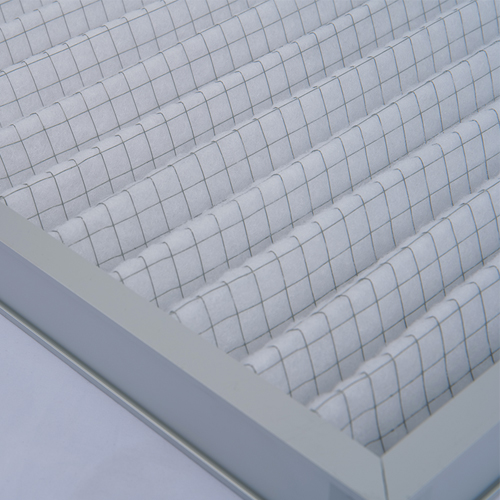

1. 初始压降 – 过滤器的“入门门槛”

-

定义: 指一个洁净的、全新的过滤器,在额定风量下运行时,其上下游之间的空气压力差值。单位通常为帕斯卡(Pa)。

-

物理意义: 它代表了空气穿过过滤器洁净滤材本身及其结构时,所需要克服的最基础摩擦力与局部阻力。它就像车辆的“空载油耗”,反映了产品固有的流通特性。

-

影响因素: 主要取决于滤材的纤维结构、密度、通透性以及过滤器的整体设计构造。

2. 终阻力 – 过滤器的“退役信号”

-

定义: 指过滤器在其使用寿命末期,因容尘达到饱和而需要被更换时所对应的阻力值。

-

物理意义: 这个值并非一个固定不变的物理属性,而是一个人为设定的技术经济指标。它标志着:

-

技术极限: 阻力过高导致风量严重不足,影响系统正常运行。

-

经济极限: 继续运行所带来的能耗增加,已超过更换新过滤器的成本。

-

-

设定标准: 通常,终阻力被设定为初始阻力的2至4倍,或由设备制造商根据系统承压能力明确规定。

二、能耗真相:被忽视的“阻力-时间曲线”

将初阻力与终阻力联系起来,我们就能得到过滤器在整个使用寿命期内的工作轨迹——一条随时间推移(积尘增加)而持续上升的阻力曲线。

风机能耗的核心秘密在于:风机的能耗基本与系统的总阻力成正比。 这意味着:

-

初始压降决定了能耗曲线的起点。

-

终阻力决定了能耗曲线的终点。

-

容尘量与滤料特性共同决定了从起点到终点所经历的时间(曲线形状)。

一个容易被忽视的关键事实是:风机并非只在初始阻力下运行,而是在从低到高的整个阻力区间内持续工作。因此,真正的总能耗,是这条阻力曲线下方所覆盖的面积,而不仅仅是起点的高度。

场景对比分析:

-

产品A: 初始压降 40Pa,终阻力设定为 120Pa,容尘量小,2个月即达到终阻力。

-

产品B: 初始压降 50Pa,终阻力同样为 120Pa,但容尘量大,4个月才达到终阻力。

尽管产品A的初始阻力更低,但其阻力曲线快速陡升,在短短2个月内就经历了从40Pa到120Pa的高能耗爬升。而产品B虽然起点高了10Pa,但其曲线平缓上升,在4个月内的大部分时间都运行在低于产品A平均阻力的区间。计算总能耗时,产品B的“曲线下面积”很可能远小于产品A,全生命周期反而更节能!

三、全生命周期成本视角下的最优选型策略

只关注初始压降是“一叶障目”,综合考量初阻力、终阻力与容尘量,才能做出最经济的决策。

-

追求“低而稳”的阻力曲线

-

理想的过滤器应具备 “适中的初始压降” 与 “平缓的阻力增长特性”。

-

这通常意味着滤料拥有优良的梯度密度结构或驻极体静电增强技术,能在保持较低初始阻力的同时,实现深度容尘,延缓阻力上升。

-

-

科学设定终阻力,实现“按需更换”

-

盲目延长过滤器使用时间,企图“用回本”,会导致大部分时间风机在超高阻力下运行,电费激增,得不偿失。

-

最经济的做法是基于压差计读数进行更换。当阻力达到预设的终阻力(如初阻的2.5倍)时,就是能耗与成本平衡的最佳更换点。

-

-

综合能效指数(FEI)的参考价值

-

在一些高端过滤器或第三方测评中,您可能会看到综合能效指数 的概念。它是一个直接衡量过滤器在全寿命期内总能耗(包括风机能耗与自身性能)的指标,数值越低越节能。这为我们提供了一个更直观的比较工具。

-

在选择初效过滤器时,请务必跳出“初始压降越低越好”的单一维度陷阱。一个明智的、专业的决策,应立足于全生命周期成本的高度,将初始压降、终阻力、容尘量三者视为一个不可分割的整体进行综合评判。

下一次,当您面对供应商的产品手册时,请不仅要问“初始压降是多少?”,更要追问“在达到2倍初阻力时,它的容尘量是多少?” 理解并应用这一理念,您选择的将不再仅仅是一片过滤器,而是一份为通风系统量身定制的、贯穿其整个服役周期的“节能保单”。这细微之处的专业考量,正是卓越运营管理的体现。