漏风率控制技术:密封结构对初效过滤器性能的影响量化

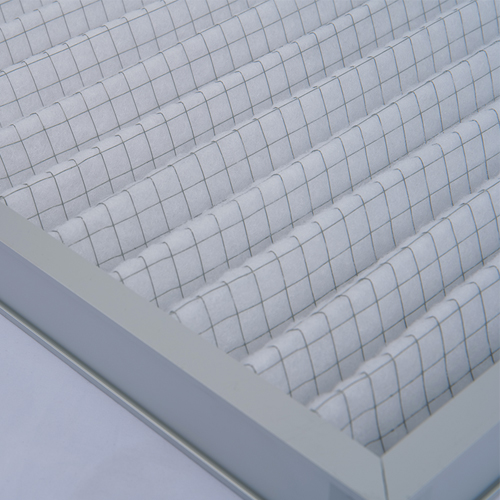

在初效过滤器的性能评估中,我们习惯于将目光聚焦于滤料本身的效率、阻力与容尘量。然而,一个常常被忽视的“性能黑洞”正潜藏在过滤器与安装架之间的缝隙中——这就是漏风率。一片拥有H14级滤效的滤料,如果装在一个密封不佳的框架内,其最终的整体过滤效果可能连G2级都无法达到。本文将深入剖析漏风率的危害,并重点量化分析密封结构如何成为扼住这一“性能杀手”咽喉的关键技术。

一、性能的“短路通道”:为何漏风率是初效过滤器的阿喀琉斯之踵?

漏风率,指在特定条件下,未经过滤材料而直接从过滤器与安装框架之间的缝隙泄漏的空气量,占总风量的百分比。

它的危害是致命性的:

-

整体效率的“木桶效应”: 系统的最终过滤效率,并非由滤料本身的效率决定,而是由滤料效率与密封效率共同决定。即使滤料对0.3μm颗粒的过滤效率高达99.97%(H14级),但如果存在1%的漏风率,且泄漏空气为未经任何过滤的脏空气,那么系统的最终效率将骤降至约99%以下。这就像一只木桶,最短的那块木板(密封)决定了最终的容量(效果)。

-

后端设备的“隐形杀手”: 泄漏的未过滤空气,携带者大颗粒粉尘、毛絮等,将直接冲击并堵塞后方更昂贵的中效、甚至高效过滤器,使其寿命急剧缩短,大幅提升综合运行成本。

-

洁净区域的“污染源”: 在洁净室、医院、实验室等场景,漏风意味着无法建立有效的压差控制,外部污染物随时可能侵入,使严格的洁净标准形同虚设。

二、密封结构技术解析:从“软接触”到“硬密封”

控制漏风率的核心在于密封结构的设计。以下是主流的几种技术路径及其优劣分析:

1. 弹性材料密封(“软接触”密封)

-

技术实现: 在过滤器的外框上设置一道连续的、具有压缩回弹性的密封条,常见材质为聚氨酯泡棉、氯丁橡胶或硅胶。

-

工作原理: 通过将过滤器压入安装架,使密封条被压缩(通常需要25%-50%的压缩率),利用其回弹力填充所有微观不平整处,形成一道气密性屏障。

-

量化优势:

-

能有效补偿安装框架的轻微变形与加工公差。

-

安装便捷,对操作人员技术要求较低。

-

良好的密封条设计,可将漏风率轻松控制在 <0.5% 以内。

-

2. 液状密封胶密封(“无缝”密封)

-

技术实现: 在安装框架的接触面上涂布一圈不干型密封胶(如硅酮胶、丁基胶),然后将过滤器嵌入。

-

工作原理: 利用密封胶的流动性和粘性,实现与过滤器边框及安装框架的100%接触,形成一道几乎无间隙的密封层。

-

量化优势:

-

理论上可实现近乎为零的漏风率。

-

适用于不规则或难以加工平整的安装面。

-

-

劣势: 更换过滤器时清理残胶麻烦,维护不便,多用于要求极高且不需频繁更换的场合。

3. 机械压紧密封(“硬密封”)

-

技术实现: 通过夹具、压条等机械方式,从过滤器正面施加压力,使其边框与安装架的平整表面紧密贴合。

-

工作原理: 依靠强大的机械压力和边框/安装架本身的高平整度来保证密封。

-

量化优势:

-

密封性能稳定,不易因材料老化而失效。

-

在高压差环境下表现优异。

-

设计精良的机械压紧结构,漏风率可稳定在 <0.1%。

-

三、影响量化:密封失效对性能的致命打击

为了直观展示密封的重要性,我们进行一个简单的量化模拟:

场景: 某G4初效过滤器,其滤料本身对5μm颗粒的效率为92%。系统额定风量为10000 m³/h。

| 情景 | 密封状况描述 | 预估漏风率 | 有效出风面颗粒物浓度 | 系统综合效率 |

|---|---|---|---|---|

| 理想状态 | 完美密封,无泄漏 | 0% | 8%(全部经过过滤) | 92% |

| 一般状态 | 普通密封条,略有老化 | 3% | 8% * 97% + 100% * 3% = 10.76% | 89.24% |

| 失效状态 | 无密封条或严重损坏 | 10% | 8% * 90% + 100% * 10% = 17.2% | 82.8% |

量化分析结论:

-

仅3%的漏风率,就使过滤器的整体效率从92%下降至约89%,性能损失约3.3%。

-

当漏风率达到10%时,整体效率暴跌至82.8%,性能损失高达10%!这意味着,您花钱购买的G4过滤器,实际只发挥了G2甚至更低的性能。

四、选型与运维建议:将漏风率控制前置

-

选型时“看边框”: 优先选择配备全方位、高弹性密封条的产品。询问供应商其产品的漏风率测试数据(依据EN 1886等标准)。

-

安装时“重操作”: 安装前清洁安装架接触面;安装时确保过滤器四周均匀受压,密封条压缩均匀,无过度弯曲或撕裂。

-

维护时“勤检查”: 定期巡检,用手电筒检查过滤器下游侧与安装架结合处是否有“光痕”(灰尘轨迹),这是漏风的直接证据。更换过滤器时,检查旧过滤器的密封条是否有永久压痕、老化龟裂,并及时清理安装架。

在初效过滤器的世界里,“滤料是心脏,密封是血管”。一片顶级的滤料若没有与之匹配的顶级密封结构,其性能将在抵达终点前就已从缝隙中流失殆尽。对密封技术的深耕与对漏风率的量化控制,是区分普通供应商与顶级供应商的试金石。作为用户,将密封性能纳入核心选型标准,不仅是对过滤效果的负责,更是对系统全生命周期成本进行优化的智慧决策。记住,洁净的空气,始于一道密不透风的防线。