初效过滤器VS高效过滤器:定位差异与协同关系

在空气净化系统中,初效过滤器与高效过滤器如同“先锋部队”与“精锐主力”,二者分工明确又紧密协作,共同构建起多层次的空气防护体系。本文将从功能定位、性能特点、应用场景及协同逻辑四个维度展开深度对比分析。

一、定位差异:角色分工决定系统效能

| 对比维度 | 初效过滤器 | 高效过滤器(HEPA/ULPA) |

| 核心使命 | 拦截≥5μm的大颗粒物(灰尘、毛发等) | 捕捉0.3μm以下的超细微粒(细菌、病毒等)|

| 安装位置 | 新风入口/空调箱前端 | 洁净室末端/精密设备进风口 |

| 过滤效率 | G3-G4级(按EN779标准) | H13-U17级(HEPA/ULPA标准) |

| 容尘量 | 高(可承载大量粗颗粒) | 低(易被小颗粒快速堵塞) |

| 风阻特性 | 低压降(初始阻力约5-20Pa) | 高压降(初始阻力可达百帕级以上) |

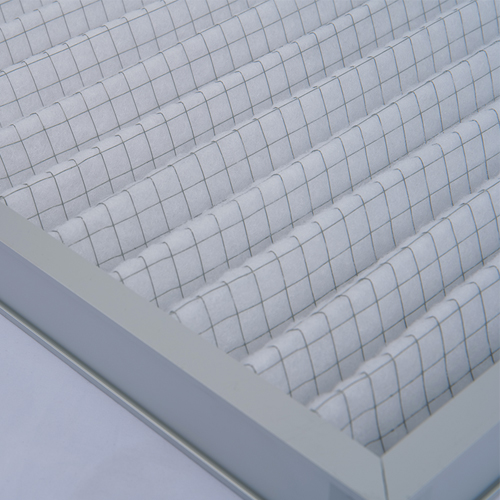

| 典型材质 | 合成纤维/玻璃纤维无纺布 | 超细玻纤纸/PP熔喷材料 |

| 更换周期 | 短(数周至数月,视环境而定) | 长(6-12个月,需前置保护) |

| 经济性 | 低成本(单价低,但更换频繁) | 高投入(单价昂贵,但寿命更长) |

关键结论:初效过滤器是“粗筛子”,负责解决肉眼可见的污染;高效过滤器是“分子捕手”,专攻微观世界的污染物。二者无法互相替代,而是形成阶梯式防御。

二、协同关系:1+1>2的黄金组合

- 负载均衡机制

初效过滤器承担80%以上的粗颗粒负荷,使高效过滤器免受大颗粒冲击。实验数据显示:未配置初效时,高效过滤器的堵塞速度加快3-5倍,更换频率被迫提升至原本的2-3倍。

- 能效优化方案

- 降低能耗:初效的低风阻特性(仅占系统总阻力的10%-15%)保障风机运行在高效区间;若缺失初效,系统为克服高效过滤器的高阻力需增加30%以上能耗。

- 延长寿命:某半导体工厂实测表明,加装初效后,高效过滤器的使用寿命从8个月延长至14个月,综合成本下降27%。

- 分级防护逻辑

典型三级过滤系统的配置顺序为:初效→中效→高效。这种递进式设计既保证各层级发挥最佳性能,又避免“大材小用”造成的资源浪费。例如:

- 医院手术室:初效(G4)+中效(F8)+高效(H14),实现层流净化;

- 数据中心机房:初效(G3)+袋式中效+化学过滤器+高效(H13),应对混合污染物。

三、典型误区与解决方案

常见错误认知:

- “追求一步到位”:直接使用高效过滤器替代初效 → 导致频繁更换且无法有效拦截大颗粒;

- “重末轻首”:忽视初效维护 → 高效过滤器提前失效,系统压差报警频发。

科学配置建议:

| 场景类型 | 推荐组合 | 优势说明 |

| 普通商业建筑 | G4初效 + F7中效 | 平衡成本与舒适性需求 |

| 生物安全实验室 | G4初效 + F9中效 + H14高效 | 满足BSL-3级防护标准 |

| 电子芯片车间 | G4初效 + F8中效 + U15超高效 | 控制0.1μm以下微粒污染 |

| 家庭新风系统 | G3初效 + H13高效模块 | 兼顾性价比与PM2.5去除率 |

四、未来趋势:智能化与集成化

随着物联网技术的发展,新一代过滤系统正朝着智能联动方向进化:

- 压差传感自动提醒:通过监测初效/高效两端的压差变化,精准预测更换时机;

- 自适应调节风阀:根据滤网堵塞程度动态调整风机转速,维持恒定风量;

- 模块化快装设计:采用卡扣式框架,实现初效与高效的快速切换维护。

初效过滤器与高效过滤器的关系,恰似足球比赛中的后卫与守门员——前者清扫大部分威胁,后者专注扑救致命射门。只有理解这种“前赴后继”的协同逻辑,才能设计出真正高效、经济的空气净化系统。无论是医疗洁净室还是家庭新风,科学的分级过滤都是守护呼吸健康的第一准则。