初效过滤器在HVAC系统中的角色定位解析

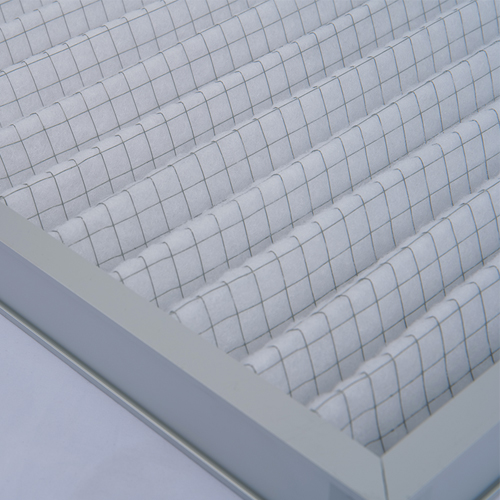

在暖通空调(HVAC)系统中,初效过滤器看似简单的网状装置,实则是整个空气处理流程的“战略要塞”。其角色定位远超基础的防尘功能,而是涉及设备保护、能效优化、空气质量管控和系统可靠性保障等多个维度。以下从技术定位、系统价值、工程实践三个层面展开深度解析。

一、技术定位:HVAC系统的“守门人”

- 物理防护的第一道屏障

- 拦截对象:直径≥5μm的大颗粒物(灰尘、花粉、棉絮、昆虫残骸等);

- 核心机制:通过惯性碰撞、重力沉降和扩散吸附三重作用实现粗颗粒分离;

- 典型配置:按欧标EN779分为G3-G4级,对应不同的计重法/比色法效率指标。

- 系统流程的起点控制

- 时空优先性:始终位于新风入口或空气处理机组前端,率先接触未处理的原空气;

- 污染负荷分担:承担系统中80%以上的粗颗粒物拦截任务,为后续中效/高效过滤器减负;

- 边界防护意义:防止大颗粒物进入风机、盘管、阀门等精密部件,避免机械磨损和性能衰减。

- 分级过滤体系的基石

- 层级化设计逻辑:初效→中效→高效的三级过滤体系,形成“粗筛+精滤”的递进式防护;

- 效能传导关系:初效的容尘能力和过滤效率直接影响中效、高效过滤器的使用寿命和维护周期。

二、系统价值:多维效益的综合载体

| 价值维度 | 具体表现 | 量化影响 |

|---|---|---|

| 设备保护 | 减少风机叶轮积灰导致的振动故障 防止换热器鳍片堵塞降低换热效率 |

设备寿命延长,维修频率↓30%-50% |

| 能效优化 | 低阻力特性(初始阻力5-20Pa)保障风机运行在高效区间 避免因堵塞导致的能耗攀升 |

系统能耗↓15%-25%,运营成本显著降低 |

| 空气质量预控 | 去除可见污染物改善感官舒适度 降低下游过滤器负担提升整体净化效果 |

PM10浓度↓60%-80%,IAQ明显提升 |

| 系统可靠性 | 稳定风量输出保障末端设备性能 预防突发性堵塞导致的系统宕机 |

系统可用率↑,意外停机风险大幅降低 |

典型案例:某大型购物中心采用G4级初效过滤器后,风机能耗降低18%,高效过滤器更换周期从6个月延长至12个月,年维护费用节省约12万元。

三、工程实践中的关键决策要素

- 选型匹配原则

- 风量适配:根据系统总风量选择额定风速下的适配型号,避免超负荷运行;

- 环境特征:潮湿场所选用防霉变合成纤维,高温排风系统采用玻璃纤维+金属框架;

- 特殊需求:医疗场所增加抗菌涂层,电子车间采用防静电设计。

- 安装规范要点

- 密封性要求:边框漏风率需<1%,采用氯丁橡胶密封条+卡扣式紧固;

- 气流方向:必须按照箭头标识安装,避免反向穿透导致过滤失效;

- 检修空间:预留≥30cm的更换通道,便于快速维护。

- 运维管理策略

- 压差监测:当终阻力达到初阻力2倍时触发更换预警;

- 更换周期:普通环境每3-6个月,工业粉尘环境缩短至1-2个月;

- 废弃处理:含尘量高的滤材需密封包装,避免二次扬尘污染。

四、常见误区与科学认知

误区1:“初效过滤器越密越好”

→ 真相:过度加密会导致风阻指数级上升,反而增加能耗。G4级对5μm颗粒的计数效率控制在合理范围即可。

误区2:“只要没破就能继续用”

→ 科学依据:当滤材呈现均匀灰白色且压差超标时,即使外观完整,也已丧失有效过滤能力。

误区3:“初效可替代中效/高效”

→ 系统风险:跳过中间层级会导致高效过滤器超负荷,系统综合成本反而增加。

五、未来发展趋势

- 智能化升级:集成压差传感器+物联网模块,实现远程监控和预测性维护;

- 复合材料创新:纳米纤维+静电驻极体复合技术,在保持低阻力的同时提升细颗粒捕获能力;

- 模块化设计:可拆卸式框架+标准化尺寸,适应不同系统快速改造需求。

初效过滤器在HVAC系统中的角色,如同汽车发动机的空气滤清器——虽不显眼,却是系统健康运行的前提。它用最低的成本承担着最繁重的防护任务,既是设备安全的守门人,又是系统效率的提升器,更是空气质量的第一道闸门。理解其“初级但关键”的定位,才能构建真正高效、经济的室内环境解决方案。