为什么叫“初效”?它在过滤体系中的优先级逻辑

“初效过滤器”这一名称看似朴素,实则精准概括了其在空气净化体系中的核心定位与功能边界。以下从命名渊源和优先级逻辑两方面展开深度解析:

一、“初效”之名的技术内涵

- “初”——时间与空间的双重优先性

- 时间维度:作为空气处理流程的起点,初效过滤器是首个接触未处理空气的设备,承担“首道防线”的使命。

- 空间维度:在HVAC系统中,其物理位置始终位于新风入口或空气处理机组的最前端,直接面对原始空气中的大颗粒污染物。

- 逻辑起点:所有进入系统的气流必须经过初效过滤,这是后续中效、高效过滤的前提。

- “效”——有限目标下的高效解决方案

- 针对性效能:专注于拦截直径≥5μm的大颗粒物(如灰尘、花粉、毛发),而非追求亚微米级的超高精度。这种“专物专用”的设计使其在目标范围内达到最佳性价比。

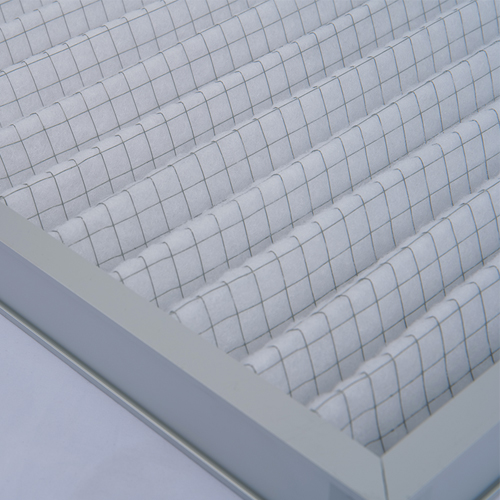

- 效率平衡:通过粗纤维+褶皱结构的设计和合理的孔径分布,在保证足够容尘量的同时,将初始阻力控制在极低水平(通常≤20Pa),避免因过度加密导致能耗浪费。

- 经济性考量:采用低成本材料(如合成纤维、玻璃纤维)和标准化生产工艺,单位成本低且更换便捷,符合“初级防护”的成本效益原则。

二、过滤体系中的优先级逻辑

初效过滤器的优先级并非源于技术复杂度,而是其在系统中不可替代的基础性作用。具体表现为以下四大核心逻辑:

| 优先级维度 | 具体表现 | 技术必要性 |

|---|---|---|

| 物理防护优先 | 拦截破坏性颗粒(沙砾、金属屑等),保护风机、盘管等精密设备免受磨损 | 若跳过初效,大颗粒物将像砂纸一样侵蚀设备,导致故障率飙升 |

| 污染负荷分担 | 承担系统中80%以上的粗颗粒物拦截任务,减轻中效/高效过滤器的负担 | 实验表明,合理配置初可使末端高效过滤器寿命延长,大幅降低维护成本 |

| 系统稳定性保障 | 维持恒定风量输出,避免因滤网堵塞导致的系统压差波动 | 初效的低阻力特性是系统稳定运行的基础,突发性堵塞会引发连锁反应 |

| 分级过滤前提 | 为中效、高效过滤器提供“预过滤”条件,确保后续精细过滤的效果与寿命 | 缺少初效会导致中效/高效快速饱和,系统整体性能断崖式下降 |

典型案例验证:某医院手术室采用三级过滤体系(初效G4+中效F8+高效H14),发现初效过滤器截留了空气中90%的可见颗粒物,使高效过滤器的更换周期从6个月延长至12个月,年维护费用节省。

三、常见认知误区澄清

误区1:“初效=低效”

→ 真相:初效的“效”是针对特定目标(≥5μm颗粒)而言的高效,而非绝对性能低下。如同筛子的孔径设计,合适的才是最好的。

误区2:“可以省略初效,直接用中效/高效”

→ 风险:这将导致中效/高效过滤器超负荷运行,更换频率增加,系统总成本反而上升。某电子厂实测显示,跳过初效后,高效过滤器更换频率增加,综合成本上升。

误区3:“初效密度越高越好”

→ 科学边界:过度加密会导致风阻激增(阻力∝速度²),能耗显著上升。优质初效应在保证基本过滤效率的前提下,追求最佳的“阻力-容尘量”比值。

四、命名与优先级的本质关联

“初效”二字深刻体现了空气净化系统的分级治理哲学:

- 分层递进:从大颗粒到小颗粒,从易处理到难处理,形成阶梯式防护;

- 成本梯度:前端低成本设备承担大量粗活,后端高成本设备专注精细处理;

- 系统协同:各层级功能互补,共同实现整体性能最优。

“初效过滤器”这一名称,恰似空气净化系统的“宪法序言”——它不追求炫目的技术参数,却奠定了整个系统的合法性与可靠性。理解“初效”的定位,本质上是理解复杂系统中“基础决定高度”的普适规律。在工程设计中,尊重这种优先级逻辑,才能构建真正高效、经济的室内环境解决方案。