初效过滤器的典型构造解析

初效过滤器作为空气净化系统的首道屏障,其构造设计直接决定了过滤效率、容尘量及系统兼容性。以下从核心组件、设计细节、典型型号、制造工艺和选型原则等方面进行深入解析:

一、核心组件构成

- 滤材层(功能核心)

- 材质选择:主流采用聚酯纤维(PET)、聚丙烯(PP)或玻璃纤维无纺布,特殊场景可选合成纤维混纺材料。例如,G4级初效常用80-120g/㎡克重的针刺毡面料。聚酯纤维弹性好且可水洗,玻璃纤维则具备更强的防火性能。

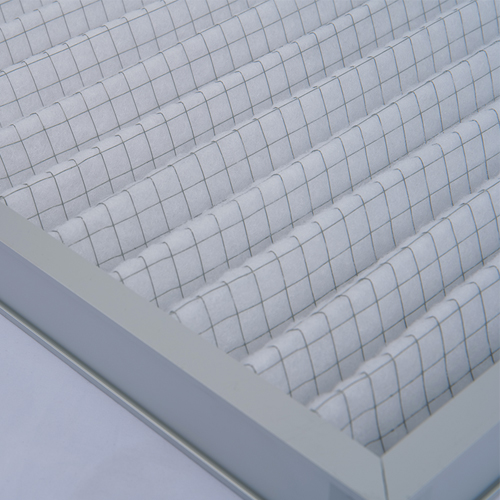

- 褶皱结构:将平面滤材加工成波浪形褶皱(折高20-30mm),使有效过滤面积达到表观面积的5-8倍。褶皱间距需精确控制(通常≥4mm),既保证容尘空间又避免气流短路。

- 梯度密度设计:迎风面采用较粗纤维(10-20μm直径)快速捕获大颗粒,背风面过渡到细密纤维(5-10μm)拦截漏网之鱼,实现分层过滤。

- 框架系统(结构支撑)

- 材质与结构:外框多采用铝合金(防腐耐用)、镀锌钢板(高强度低成本)或ABS塑料(化工场所防腐蚀)。U型加强筋设计配合激光焊接或铆钉固定,确保能承受≥250Pa的迎面风压不变形。

- 创新设计:模块化拼接框架支持多组串联,适应大风量需求,提升系统灵活性。

- 密封装置(防泄漏关键)

- 密封条:边框内侧嵌入氯丁橡胶或EPDM橡胶条(硬度邵氏A60±5),确保与设备接口处气密性达98%以上。

- 角码加固:四角加装金属角码,防止运输安装过程中边框变形导致密封失效。

- 连接配件(系统集成)

- 卡扣/挂钩:侧边配置弹簧钢片卡扣,实现与空调箱体的快速锁紧。

- 检测口:高端型号预留压差测管接口,便于接入传感器监测滤网堵塞程度。

二、精细化设计要点

- 气流导向:进风口设置导流板将紊流转化为层流,出风口加装均流网罩,降低局部流速并减少二次扬尘。

- 容尘空间:褶皱间保留≥4mm间隙,底部设置积尘槽,延缓风阻上升,延长使用寿命。

- 防静电处理:表面涂覆碳纳米管或导电胶(电子车间专用),防止静电吸附微尘及火花风险。

- 抗菌涂层:银离子浸渍或光触媒喷涂(医疗/食品行业),抑制微生物滋生,防止异味产生。

- 阻燃性能:添加MVR阻燃剂或采用玻纤基材(地铁/实验室等高危场景),满足消防规范。

三、典型型号结构特点

- 平板式初效过滤器

- 特征:扁平长方体形状,厚度20-50mm,适用于吊顶送风或空间受限场合。

- 优势:体积小巧,适合嵌入式安装;局限在于容尘量低于同尺寸的袋式结构。

- 袋式初效过滤器

- 特征:多个滤袋并列排列,单袋容尘量是平板式的3-5倍。

- 适用场景:工业通风系统、大型商场中央空调。

- 升级版:自动卷帘式设计,通过电机驱动滤料缓慢展开,实现不间断运行下的连续过滤。

- 组合式初效模块

- 创新设计:将初效+活性炭+中效集成于同一框架,适用于医院手术室等对气态污染物敏感的场所。

- 维护优势:模块化替换,减少停机时间。

四、制造工艺的关键控制点

- 滤材复合工艺:采用热熔胶而非化学粘合剂,避免挥发物释放。

- 封边精度:超声波焊接边框接缝,确保无针孔泄漏。

- 质量检测:逐件进行气密性测试(鼓泡法)和火焰蔓延速率测试。

- 标准化尺寸:严格遵循GB/T 14295标准,保证与各类空调箱兼容。

五、设计与选型建议

- 风量匹配:额定风量应≥系统最大风量的1.2倍,避免超负荷运行。

- 环境适应性:潮湿场所选用防霉变合成纤维,高温排风系统采用玻璃纤维+金属框架。

- 维护便利性:优先选择带压差指示器的型号,实现预警式更换。

- 经济性平衡:在保证基本过滤效率的前提下,选择可清洗/重复使用的型号(如金属网初效),降低长期成本。

初效过滤器看似简单的结构背后,蕴含着对流体力学、材料科学和系统工程的深刻理解。从滤材纤维的微观排列到框架结构的力学强度,每一个设计细节都影响着设备的过滤效率、容尘能力和使用寿命。掌握这些构造原理,才能在实际工程中做出精准的选型决策,构建高效可靠的空气净化系统。