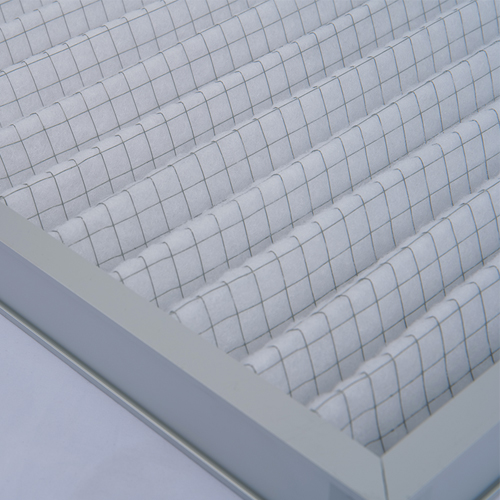

惯性碰撞效应:初效过滤器捕获大颗粒物的科学原理

在初效过滤器的工作过程中,惯性碰撞效应是其捕获大颗粒物(如粉尘、花粉、棉絮)的核心机制之一。这一现象源于经典力学中的惯性定律,以下是详细的科学解析:

一、基本原理:质量差异引发的运动轨迹分离

当含尘气流以一定速度通过过滤器时,空气中的颗粒物会因自身质量和惯性表现出与气体分子不同的运动特性:

- 气流转向能力:气体分子质量极轻,可完全跟随流场曲线运动;

- 颗粒惯性主导:大颗粒物(如直径>5μm的微粒)质量较大,难以随气流急剧转弯;

- 轨迹偏离:当气流被迫绕流过滤器纤维时,颗粒因惯性继续保持原有运动方向,最终脱离流线撞击到纤维表面。

类比演示:如同雨天行车时,雨水因惯性会持续向前飞溅到挡风玻璃上,而非随风向两侧分流。

二、量化模型:斯托克斯数的决定性作用

科学家通过斯托克斯数(Stk)量化惯性碰撞的效率:

- 公式:Stk = (ρₚ·dₚ²·V)/(18η·D)

(ρₚ=颗粒密度,dₚ=颗粒直径,V=气流速度,η=气体黏度,D=纤维直径) - 临界阈值:当Stk>0.5时,惯性碰撞成为主导机制;

- 典型应用:初效过滤器针对≥5μm颗粒的设计,正是基于该阈值进行优化。

参数影响:

- 颗粒直径↑:贡献呈平方级增长,优先去除大颗粒物;

- 气流速度↑:线性提升碰撞动能,需控制合理风速避免压降过大;

- 纤维直径↓:减小避让空间,提高碰撞概率,采用细旦纤维+褶皱结构增大比表面积;

- 颗粒密度↑:高密度颗粒更难改变运动状态,金属粉末等重质颗粒更易被捕获。

三、三维空间中的动态过程

- 迎风面主战场:首道纤维层承受主要冲击,形成”前密后疏”的积尘分布;

- 二次弹射:部分未牢固附着的颗粒可能在涡流作用下再次进入气流,经历多次碰撞后才被稳定捕获;

- 压差驱动强化:随着积尘增加,局部流速加快反而增强了后续颗粒的惯性碰撞效能。

实验观测:激光多普勒测速仪显示,10μm颗粒在通过G4级滤材时,70%以上发生在首次接触的前3排纤维。

四、与其他过滤机制协同作用

- 惯性碰撞:承担80%以上大颗粒负荷,适用粒径>5μm;

- 重力沉降:辅助垂直安装设备的底部捕集,适用粒径>10μm;

- 扩散沉积:由中/高效过滤器接力处理,适用粒径<1μm;

- 静电吸附:需驻极处理,临时提升对中小颗粒的捕获。

五、工程优化策略

- 褶皱密度控制:每厘米保持8-12个波峰,平衡通流能力和碰撞次数;

- 梯度密度设计:迎风面采用较粗纤维(15-20μm)快速制动大颗粒,背风面配置细密纤维(5-10μm)拦截逃逸颗粒;

- 预过滤层设置:在核心滤材前加装粗孔泡沫层,先行耗散大部分动能,保护主滤材结构;

- 脉动反吹技术:定期反向通气清除积尘,恢复纤维束的自由空间,维持碰撞效率。

六、失效模式预警

- 出风口可见粉尘增多:惯性碰撞区饱和,穿透率上升,需立即更换过滤器;

- 风机电流异常波动:严重堵塞导致紊流加剧,需检查前置预过滤装置;

- 过滤器表面结块硬化:吸湿性颗粒(如糖晶)凝固,应选用憎水处理滤材;

- 异响振动:大颗粒撞击金属框架产生共振,需加装软连接减震垫。

惯性碰撞效应展现了空气净化中最质朴的物理智慧——通过精准控制气流速度、纤维排布和材料特性,将看似简单的”撞击”转化为高效的颗粒捕集过程。现代初效过滤器通过CFD仿真优化流道设计,已能实现95%以上的大颗粒单次通过捕获率,为整个空气净化系统筑牢第一道防线。