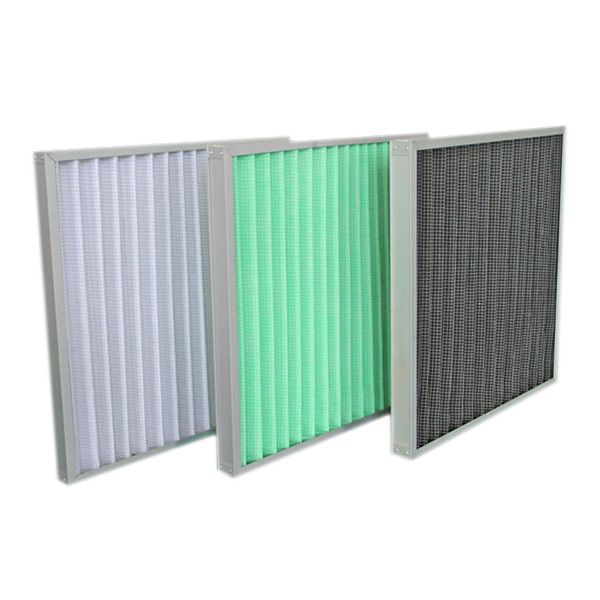

颗粒物拦截效率测试:验证初效过滤器的实际性能

在空气净化系统中,初效过滤器承担着拦截大颗粒污染物的关键任务。其标称性能能否在实际运行中兑现?这一问题的答案直接关系到整个系统的可靠性和经济性。通过科学的颗粒物拦截效率测试,可以撕开营销话术的面纱,真实还原过滤器的工作表现。

实验室模拟:再现真实工况的挑战场景

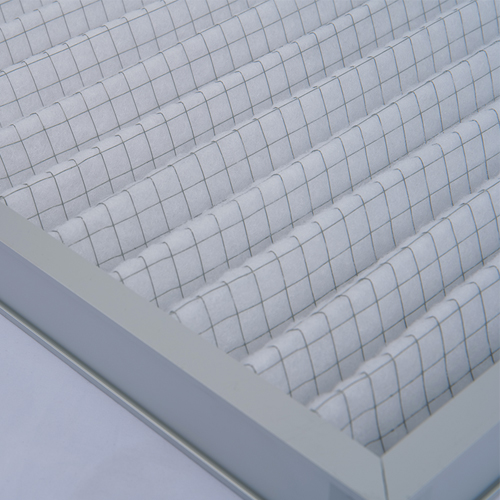

专业的过滤效率测试并非简单的静态展示,而是需要在特定实验舱内重构真实气流环境。测试平台会模拟典型应用工况下的风速、温湿度及颗粒浓度,通过精密控制的气溶胶发生装置释放标准化的测试颗粒。这些颗粒的粒径分布经过严格校准,覆盖从可见粉尘到亚微米级微粒的范围,能够全面检验过滤器在不同粒径区间的拦截能力。

现代测试系统采用多通道激光粒子计数器实时监测进出口处的颗粒浓度。当含尘气流以设计流速穿过待测过滤器时,仪器会同步记录上下游的颗粒数量变化。这种动态测试方式相比静态称重法更能反映过滤器在实际运行中的瞬态响应特性。特别是对于带有静电增强功能的滤材,测试过程中还会施加不同电压,观察电场强度对过滤效率的影响规律。

关键指标解析:穿透率曲线揭示真相

测试报告最核心的数据是各粒径段的穿透率曲线。优质初效过滤器应对较大颗粒保持高拦截率,同时避免过度阻碍正常气流。值得注意的是,某些宣称“高效”的产品可能在初期表现出色,但随着容尘量增加,阻力上升速度远超预期,导致实际使用寿命缩短。真正的性能优劣需要结合全生命周期测试来评判。

压差-流量特性曲线同样具有参考价值。理想状态下,过滤器应在保证基础过滤效率的前提下,尽可能降低初始压降。当测试显示某款过滤器在相同风量下压差显著低于同类产品时,既可能是结构设计的突破,也可能是滤材密度不足的信号,这需要结合微观扫描电镜分析进一步验证。

现场验证:复杂环境的实战考验

实验室数据固然重要,但实际工程中的安装规范程度、管道布局合理性都会影响最终效果。有经验的工程师会在系统调试阶段进行现场发尘测试,使用荧光示踪粉或人工烟雾直观观察气流分布。若发现过滤器表面存在明显漏点,即使实验室数据漂亮,也表明实际密封存在问题。

长期运行跟踪更具说服力。通过连续监测三个月内的压差变化曲线,可以判断过滤器的真实容尘能力和衰减规律。某些看似耐用的产品可能在高负荷运行时出现非线性阻力激增,这种现象在季节性雾霾严重的地区尤为突出。

认知升级:超越单一指标的综合评价

聪明的采购者不会单纯追求最高过滤效率。他们明白,初效过滤器的核心价值在于平衡拦截能力与经济性。过度强化前端过滤反而可能导致中效、高效过滤器过早失效,增加整体运维成本。优秀的设计方案应根据具体应用场景,合理设定各级过滤器的性能梯度。

随着物联网技术的发展,智能型初效过滤器开始配备压差传感器和RFID芯片。这些数字化工具不仅能实时反馈工作状态,还能将历史运行数据上传至云平台,为预防性维护提供决策依据。未来的测试标准或将纳入智能化响应时间、故障自诊断准确率等新维度。

回到最初的问题:为何要做如此复杂的测试?答案藏在每个被忽视的细节里。当手术室空调系统的初效过滤器未能有效拦截棉絮纤维,可能导致层流罩堵塞;当数据中心机房的过滤器选错规格,可能造成精密电子设备积灰短路。每一次严谨的测试,都是在守护空气净化系统的底线功能。毕竟,在看不见的空气流动中,唯有数据能告诉我们真实的保护屏障有多坚固。